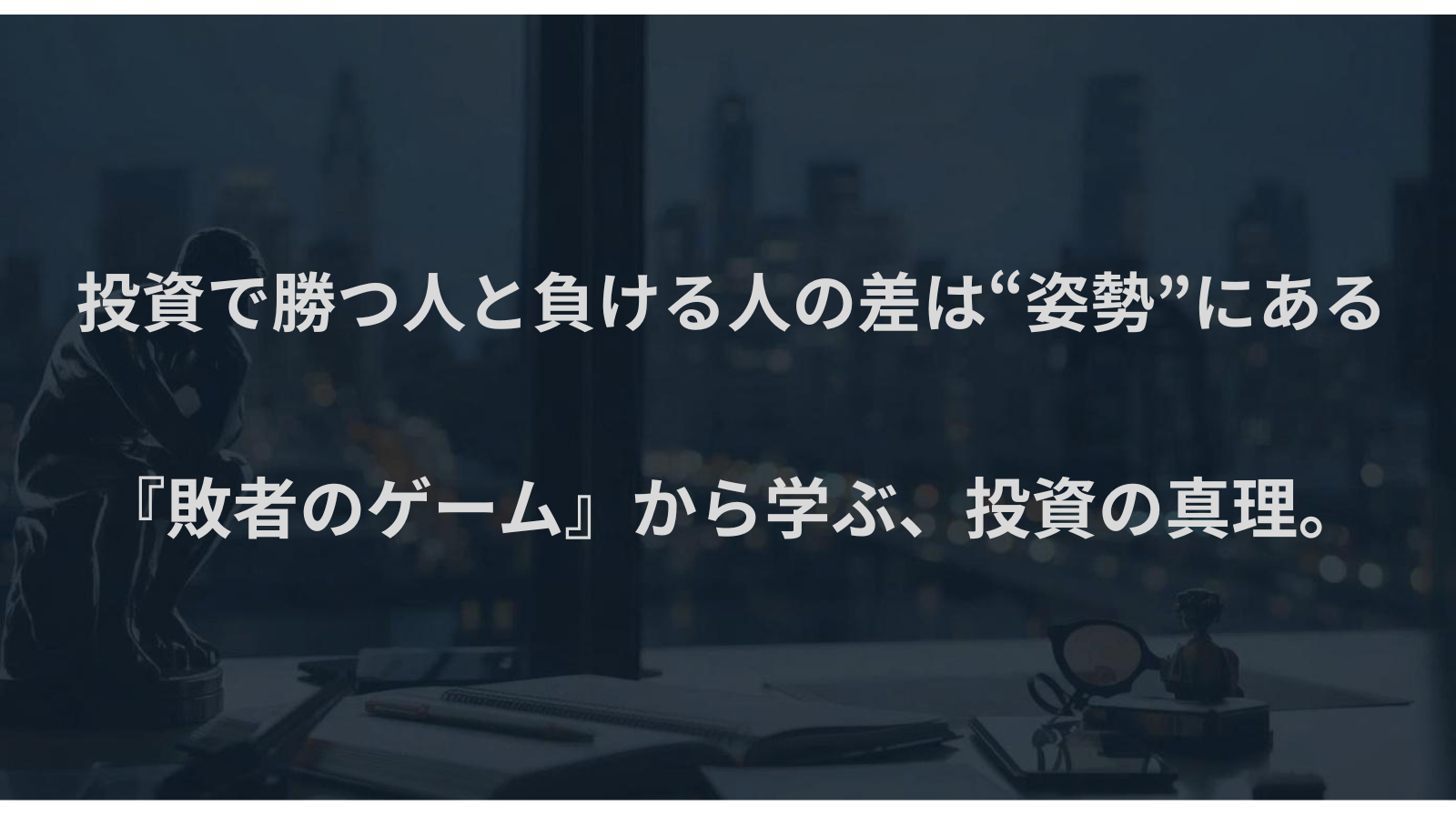

「投資で勝つ人と負ける人の違いはどこにあるのか?」

そう考えていたときに出会ったのが、チャールズ・エリス著『敗者のゲーム』でした。

一見、投資のテクニック本のように思えますが、実際には「お金との付き合い方」や「自分の感情をどうコントロールするか」を教えてくれる一冊です。

本書の最大のメッセージは、「市場に勝とうとするより、負けない仕組みを作ることが大切」ということ。

市場の動きは誰にも予測できません。だからこそ、焦らず・欲張らず・続ける姿勢が求められます。

この記事では、『敗者のゲーム』を読んで感じた5つの気づきをもとに、

なぜ多くの投資家が失敗するのか、そしてどうすれば「長く生き残る投資」ができるのかをわかりやすく解説します。

投資を始めたいけど一歩踏み出せない人、難しそうと感じている人でも大丈夫。

「勝つ投資」ではなく「負けない投資」こそが、資産形成の最短ルート。

あなたの考え方を変えるきっかけになるはずです。

「※本記事で紹介する『敗者のゲーム』はこちらからチェックできます」

『敗者のゲーム』とは何か:投資論の基本構造

『敗者のゲーム』は、アメリカの投資家 チャールズ・エリス によって書かれた名著であり、投資の世界で長く読み継がれている定番書です。

本書の中心にあるのは、「個人投資家が市場に勝つのは非常に難しい」という現実を直視する姿勢です。

もともと「敗者のゲーム(Loser’s Game)」という言葉はテニスの世界から生まれました。

アマチュアの試合では、勝者が積極的に得点を取るよりも、相手のミスを待つほうが勝率が高いという観察から名づけられています。

エリスはこの考えを投資に応用し、「市場で勝つのではなく、負けないことを目指す」のが賢い戦略だと説きました。

彼の投資哲学は、派手な銘柄選びや短期売買ではなく、インデックス投資を中心とした長期・分散・低コストの運用にあります。

市場平均を上回るアクティブ運用は、手数料・税金・情報格差の壁が高く、長期的には多くの投資家が市場に負けてしまうというデータも紹介されています。

本書の意義は、単なる投資指南書にとどまりません。

エリスは、個人投資家が「感情」や「過信」に流されず、自分の資産運用ルールを持つことの重要性を強調しています。

現代のように情報があふれる時代でも、長期的にリスクを抑え、確実に資産を増やす考え方として通用する内容です。

本書から得た5つの教訓:私の気づき

『敗者のゲーム』を読んで強く感じたのは、投資の世界では「勝つ」よりも「負けない」ことが大切という現実です。

それまでの私は、上手く銘柄を選べば大きく儲けられると思っていました。

しかし本書を読み進めるうちに、「長期的に市場に勝つのはプロでも難しい」という事実に直面し、投資における考え方そのものを見直すきっかけになりました。

ここでは、私が特に印象に残った5つの教訓を紹介します。

市場平均を超えることの難しさ

まず最も衝撃だったのは、市場平均を上回る投資成績を長期間維持できる人はごくわずかだということです。

プロのファンドマネージャーでさえ、運用成績の多くは市場平均(インデックス)に劣るというデータが示されています。

個人投資家が短期的な売買でそれを上回ろうとするのは、ほとんど「運」に頼る行為だと気づきました。

この本を読んで、“市場を出し抜くこと”を目指すより、“市場に長く居続けること”を意識する方が合理的だと考えるようになりました。

低コスト・インデックス投資の合理性

次に納得したのは、低コストで市場全体に投資することが最も効率的だという点です。

高い手数料を払ってプロに任せても、結果的に平均を下回ることが多い。

それよりも、手数料の低いインデックスファンドで分散投資を行い、コストを最小限に抑えることが長期的なリターンにつながると理解しました。

この考え方は、派手さはないものの、理論的にも心理的にも「長く続けやすい投資法」だと感じます。

売買タイミングを狙わない姿勢の重要性

以前の私は、「株価が下がったときに買い、上がったら売る」というタイミング投資を理想としていました。

しかし本書では、価格の上下を正確に読むことは誰にもできないと断言しています。

実際、市場の上昇・下落は予測不能であり、ニュースや感情に流されて判断すれば損失が大きくなるリスクが高まります。

そこで重要なのは、定期的に少しずつ投資する仕組みをつくること。

短期的な変動を恐れず、時間を味方につける姿勢が投資成功の鍵だと学びました。

自分の投資方針(IPS)を持つこと

この本の中で最も印象的だった言葉のひとつが、「市場を支配することはできないが、自分をコントロールすることはできる」です。

エリスは、感情に左右されないために「自分だけのルール=投資方針」を明確にすることを勧めています。

たとえば「どんな下落相場でも投資をやめない」「一定の割合で資産を分散させる」など、判断を事前にルール化することが“理性的な投資”につながると気づきました。

この考え方は、日々の行動を安定させるうえでも非常に有効です。

お金に対する姿勢を変えることが“勝ち続ける条件”

最後に感じたのは、投資はテクニックではなく、価値観の問題でもあるということです。

「もっと儲けたい」と焦る気持ちは誰にでもありますが、長期的に見ればそれが失敗の原因になります。

本書を読んでからは、「お金を増やす」よりも「お金を守る」「お金と長く付き合う」意識が強くなりました。

つまり、投資とは“自分とお金の関係を整える行為”であり、数字だけでなく心の安定を得る手段でもあると感じました。

投資で「勝つ人」と「負ける人」の違いを実感した瞬間

『敗者のゲーム』を読んで感じたのは、投資の成功は知識よりも“姿勢と考え方”で決まるということです。

この本では、「市場に勝とうとする人ほど、結果的に負けてしまう」という逆説的なメッセージが繰り返し語られています。

読み進めるうちに、投資とは数字のゲームではなく、自分との戦いなのだと強く実感しました。

ここでは、読書を通して理解した「勝つ人」と「負ける人」の違いを紹介します。

なぜ多くの個人投資家は市場に負けるのか

多くの個人投資家が市場に負ける理由は、知識の差ではなく行動の差にあります。

価格の変動に一喜一憂し、「今が買い時だ」と思って購入し、下がると不安になって売ってしまう。

この「高値掴み・安値売り」のパターンが、最も典型的な失敗例です。

エリスは、投資の失敗は外部要因ではなく、感情をコントロールできないことによる自己敗北だと指摘しています。

この考え方を知ったとき、自分の感情の動きこそが最大のリスクなのだと気づかされました。

手数料・税金・頻繁な売買が致命傷になる理由

もう一つ印象に残ったのは、見えにくいコストが投資成果を大きく左右するということです。

短期売買を繰り返せば、そのたびに手数料や税金が発生し、長期的には資産が削られていきます。

一見わずかなコストでも、積み重なれば数十年後には大きな差になります。

「勝つために動くほど、結果的に損をする」という構造は非常に皮肉であり、

むしろ“取引を減らすことが、最も合理的な投資行動”であることに気づかされました。

行動制御(感情・誘惑)で差がつく

投資の世界で最も重要なのは、感情をコントロールする力です。

エリスは、「投資の敵は他人ではなく、自分自身だ」と述べています。

相場が上がれば欲が出て、下がれば恐怖に駆られる──この心理の波に飲まれた瞬間、判断は鈍ります。

一方で、勝つ人は感情に左右されず、あらかじめ決めたルールに従って淡々と行動します。

この違いは知識ではなく、精神の安定によって生まれるのだと理解しました。

まとめ:『敗者のゲーム』が教えてくれた本当の“勝ち方”

『敗者のゲーム』を通して感じたのは、投資で本当に大切なのは知識や情報量ではなく、考え方の軸だということです。

市場を完璧に読むことは誰にもできません。

けれど、自分の行動をコントロールし、焦らずに続けることは誰にでもできます。

この本のメッセージは、投資だけでなく「人生全体の姿勢」にも通じています。

焦らず、欲張らず、続ける。

それが最も確実で、最も再現性のある“勝ち方”です。

これから投資を始めたい人も、まだ迷っている人も、

まずはこの一冊を通して「お金との向き合い方」を見つめ直してみてほしい。

“勝つためではなく、負けないために投資をする”という視点が、あなたの資産形成を変えるはずです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d41e4d5.f923f903.4d41e4d6.af8de337/?me_id=1213310&item_id=20532203&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9119%2F9784532359119_1_3.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

コメント