ボーナスをどう使うかで、数年後のあなたの資産状況は大きく変わります。臨時収入だからこそ「好きなものを買おう」と考える人もいれば、「将来のために貯めよう」と計画する人もいます。実際、調査によるとボーナスの使い道で最も多いのは貯金や投資であり、浪費に回す人は少数派です。つまり、ボーナスの活用法を工夫できるかどうかが将来の安心に直結するのです。

本記事では、ボーナスの平均的な使い道や理想のバランス、NISAやiDeCoをはじめとしたおすすめ投資法、さらに失敗を避けるための注意点までをプロの視点でわかりやすく解説します。単なる節約術ではなく、「貯金」「投資」「自己投資」をどう組み合わせれば効果的かを具体的に学べます。

この記事を読めば、あなたに合った最適なボーナスの使い方が見つかり、将来に向けて一歩踏み出すヒントになるはずです。ぜひ最後まで読んで、賢い資産形成のきっかけをつかんでください。

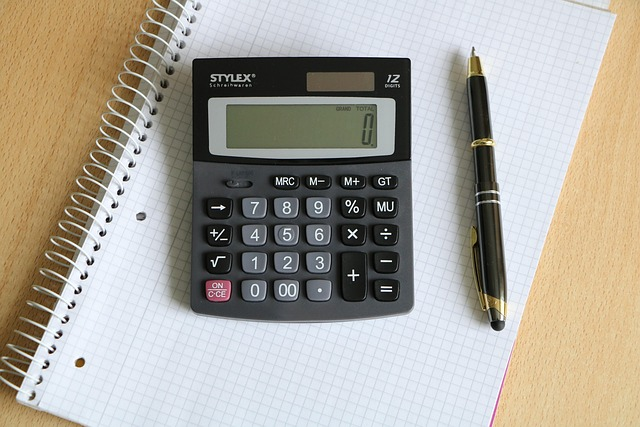

ボーナスの賢い使い道とは?平均額と実態をチェック

みんなのボーナスの使い道ランキング

毎年のボーナスは、家庭によって使い方が大きく異なります。ある調査によると、1位は「貯金・預金」、次いで「生活費の補填」「旅行やレジャー」「投資・資産運用」という結果が出ています。特に近年は、将来への不安から貯蓄や投資に回す割合が増加傾向にあります。

この傾向は、物価上昇や年金制度への不安が背景にあり、「ボーナスをそのまま消費に使うのはリスク」という考え方が広がっている証拠です。つまり、多くの人が「使い道をどう選ぶか」で将来の資産形成に差がつくと感じているのです。

貯金・投資・消費の理想バランス

賢くボーナスを使うためには、「貯金:投資:消費=3:4:3」 のようにバランスを意識すると効果的です。

- 貯金:まずは生活防衛資金を確保する。病気やリストラなどのリスクに備えるため、最低でも生活費6か月分は用意しておきたい。

- 投資:残りの一部を投資信託やNISAに回し、将来の資産形成につなげる。長期的にお金を増やす仕組みを作るのが重要。

- 消費:旅行や趣味、自己投資に使う分も確保することで、モチベーションを維持できる。

このように振り分けることで、「守り」と「攻め」の両方を意識した健全なお金の使い方が可能になります。

ボーナスを「浪費」にしないための考え方

気をつけたいのは、ボーナスを「一時的なご褒美」として全額使ってしまうことです。家電やブランド品を衝動買いすると、後に後悔するケースが少なくありません。

浪費を防ぐためのポイントは、「目的を明確にしてからお金を動かす」ことです。たとえば、「来年の旅行資金に10万円」「NISAに20万円」「生活費の予備に10万円」といった具合に具体的に分けて管理しましょう。こうすることで、計画性のある使い方ができ、将来の資産形成にもつながります。

お金を増やす!ボーナスの賢い活用法

まずは生活防衛資金を確保する

ボーナスを受け取ったら、最初に考えるべきは生活防衛資金の確保です。生活防衛資金とは、病気や失業など予期せぬ事態に備えるための緊急資金を指します。一般的には生活費の6か月〜1年分を現金や普通預金で確保するのが望ましいとされています。

この資金があると、突発的な出費があっても投資を崩さずに済むため、安定した資産形成が可能になります。まずは「守り」を固め、そのうえで「攻め」の投資に移ることが重要です。

将来に備えるための貯蓄と資産形成

生活防衛資金を確保したら、次に中長期的な資産形成にボーナスを活用しましょう。具体的には、以下のような手段があります。

- NISA:運用益や配当が非課税となる制度。株式や投資信託に分散投資できる。

- iDeCo:掛金が全額所得控除の対象となり、老後資金づくりに有効。

- 投資信託・ETF:少額から分散投資が可能で、初心者でも取り組みやすい。

このような制度や商品を組み合わせることで、「守りの貯蓄」と「攻めの投資」をバランスよく行うことができます。ボーナスはまとまった額が入るため、投資をスタートする絶好のタイミングです。

NISA、iDeCoについて NISAとiDeCoの違いを徹底解説!初心者に最適な選び方と賢い活用術

自己投資でスキルアップやキャリア向上

ボーナスの一部は、自己投資に振り分けることも賢い選択です。資格取得、語学学習、専門スキルの習得などに使うことで、将来的に収入を増やす可能性が広がります。

たとえば、社会人の平均年収を上げる一因として「継続的な学習」が挙げられます。スキルアップによって転職や昇進のチャンスが広がり、長期的には金融商品以上のリターンを生むこともあるのです。

「貯金」「投資」「自己投資」を組み合わせてバランスよくボーナスを使うことが、結果的に最も効率の良いお金の増やし方につながります。

ボーナスで始めたいおすすめ投資法

少額からできる投資信託・積立投資

投資初心者に最もおすすめなのが、投資信託を使った積立投資です。ボーナスを利用してまとまった金額を入れるだけでなく、毎月の積立に回すことでドルコスト平均法が活用できます。これにより、高値づかみのリスクを抑えつつ、時間を味方にして資産を増やせます。

特に、インデックスファンドは低コストで分散効果が高く、長期投資に適しています。S&P500や全世界株式に連動するファンドは安定した人気を誇り、初心者でも安心して選べる選択肢です。

安定性を重視するなら定期預金や債券

「リスクは避けたい」という人には、定期預金や債券といった安定性の高い商品が適しています。定期預金は元本保証があるため安心感があり、債券は利息収入を得ながら比較的低リスクで運用できます。

ただし、大きなリターンは期待しにくいため、ボーナスの一部を安全資産として確保する位置づけで利用すると良いでしょう。資産全体のバランスを取る目的で組み合わせるのがおすすめです。

長期的に成長を狙う株式投資やNISA活用

資産を大きく増やしたいなら、株式投資やNISAの活用が効果的です。株式は短期的には値動きが大きいものの、長期的には経済成長に伴いリターンを得やすい資産クラスです。

さらに、NISAを活用すれば運用益や配当が非課税となり、通常課税される約20%分を節税できます。ボーナスを原資にNISA枠を有効活用することで、効率的な資産形成が可能になります。特に新NISAでは年間360万円まで投資可能となり、将来の資産拡大を後押しします。

老後資金に有利なiDeCoも検討

長期的な視点で老後資金を準備したい場合は、iDeCo(個人型確定拠出年金)が有力な選択肢です。掛金が全額所得控除の対象になるため、所得税・住民税の負担を減らせる節税効果があります。

ただし、60歳になるまで原則として引き出せない制約があるため、流動性は低い点に注意が必要です。その分、強制的に積み立てられる仕組みがあるので、「将来のために確実にお金を残したい」という人には最適です。

ボーナス運用で失敗しないための注意点

一括投資より積立でリスクを分散

ボーナスはまとまった額が手に入るため、一度に大きく投資したくなるものです。しかし、一括投資は購入時期の相場に大きく左右されるリスクがあります。高値のタイミングで投資すると、その後の値下がりで損失が大きくなる可能性があるのです。

そこで有効なのが、積立投資によるリスク分散です。数か月に分けて投資することで、購入価格を平均化でき、値動きの影響を抑えられます。ボーナスを原資に「分割して積み立てる」意識を持つことが、長期的な成功につながります。

高リスク商品やギャンブル性投資は避ける

ボーナスは普段の給与とは違い、臨時収入という意識から大胆な投資を選びがちです。ですが、仮想通貨の短期売買やハイレバレッジFX、不透明な投資案件といったギャンブル性の高い商品に手を出すのは危険です。

短期間で大きな利益を狙えるように見えても、失敗すれば一瞬で資金を失うリスクがあります。資産形成を目的とするなら、安定した投資信託や分散投資を重視すべきです。ボーナスは「増やす資金」であって「失う覚悟の資金」ではない点を忘れてはいけません。

家計全体のバランスを考えて配分する

ボーナスの運用で意外と見落とされやすいのが、家計全体のバランスです。投資に回す額だけでなく、生活費の補填、住宅ローンの返済、教育費の積立など、家計の他の要素も考慮する必要があります。

たとえば、住宅ローンの繰り上げ返済を行えば、利息の軽減という確実なリターンが得られます。また、教育費や老後資金の準備といった将来の支出にもボーナスを割り振ることで、長期的な安心感が高まります。

つまり、ボーナスの使い道は「投資だけ」に偏らせず、貯金・返済・投資をバランスよく配分することが重要です。

まとめ|ボーナスは「使い方」で将来の差がつく

結論から言うと、ボーナスは貯金・投資・自己投資をバランスよく配分し、長期的な資産形成につなげることが最も賢い使い方です。

単なるご褒美で終わらせるのではなく、生活防衛資金の確保や将来の備えに使うことで、安心と成長の両方を得られます。

この記事の重要ポイント

✅ みんなの使い道ランキングでは「貯金・投資・生活費」が上位

✅ 理想は 貯金・投資・消費のバランスを意識(例:3:4:3)

✅ まずは生活防衛資金を確保してリスクに備える

✅ NISA・iDeCo・投資信託など制度を活用すると非課税メリット大

✅ 自己投資に使えば将来的な収入アップにもつながる

✅ 一括投資より積立でリスクを分散するのが安全

✅ ギャンブル性の高い商品には手を出さない

✅ 家計全体のバランスを考え、返済や教育費にも配分する

ボーナスの使い道ひとつで、数年後・数十年後の資産状況は大きく変わります。「今の満足」と「将来の安心」の両方を得られる配分を意識して、ぜひ次のボーナスから賢く活用してみてください。

コメント